在買房之前,除了坪數與房價,更需要注意「建蔽率」與「容積率」。這兩個都市計畫中的核心指標,決定了一棟建築是「高瘦型」像鉛筆大樓,還是「矮胖型」如社區別墅,也會直接影響社區的公共空間、日照品質與居住舒適度,甚至牽動房屋的市場價值。

事實上,這些差異並不是建商自由發揮的結果,而是來自政府針對不同土地使用分區所制定的規範,用以避免都市過度開發、人口過度集中,並確保公共設施與生活品質。

對購屋族而言,無論是購買預售屋或中古屋,懂得先看懂這兩個數字,不僅能避免誤判房價合理性,更能挑到兼具舒適度與保值性的好房。想知道如何判斷?一起來看這篇文章吧!

忽略建蔽率與容積率會怎樣?小蘭買房的後悔經驗分享

小蘭去年買了人生第一間房子,當初她只看坪數跟房價,覺得「價格比同區便宜,CP值很高」,於是立刻下手。結果住進去之後,她才發現問題一堆:

- 日照不足:因為社區樓棟密集、間距很小,白天都要開燈,衣服曬不乾,家裡常常潮濕。

- 生活不便:大樓戶數過多,尖峰時段電梯永遠塞滿人,光是上下班就得排隊。

- 轉手困難:後來她想換房子,才發現這類「高密度社區」的二手市場價格偏低,買家興趣不大。

小蘭後來才知道,這一切其實都跟「建蔽率」和「容積率」有關 —— 如果當初先懂得看這兩個數字,就能避免掉入這種「看似便宜,卻住得不舒服、保值性差」的陷阱。

小蘭的事件,最讓人深刻的體悟是:買房真的不能只看表面,建蔽率與容積率,往往才是房子背後的「真成本」。 想要避開這些坑,接下來的文章你一定要看!

建蔽率是什麼

建蔽率又稱「建築密度」或「建築覆蓋率」,它是指房屋最大水平投影面積佔基地面積的比例,決定了建築物在土地上的「單層使用範圍」。

簡單來說,建蔽率告訴你,在這塊土地上,建商最多可以蓋多大面積的房子,屬於平面管制。

建蔽率越高,代表建築物在土地上佔據的單層建坪面積越大,留給公共空間、綠地或休憩區的比例就相對較少;反之,建蔽率越低,基地上能保留更多的開放空間、綠地與景觀,居住環境通常也更寬敞舒適。

建蔽率|公式計算

公式:

建蔽率 = 建物最大水平投影面積 ÷ 基地面積 × 100%

一般使用的方式為:

建物最大水平投影面積 = 建蔽率 × 基地面積

– [例子]:

假設某區建蔽率為 60%,而在 500 坪的土地上,則建築面積可達到:500 × 60% = 300 坪。

● 不論是 1 樓還是 2 樓,你的房子在地面上的最大投影面積不能超過 300 坪。

● 剩下的 200 坪則可以作為建設水池、花園或中庭等戶外設施。

建蔽率愈小, 留下空地面積愈大!

建蔽率|存在原因

建蔽率|高低影響

容積率是什麼

容積率又稱「建築容積比」,它是指基地內建築物的總樓地板面積(不包含地下層及屋頂突出物)佔基地面積的比例,決定了建築物在土地上「可蓋樓層數」。

簡單來說,容積率告訴你,在這塊土地上,建商最多可以蓋多少總樓地板面積的房子,屬於立體管制。

容積率越高,代表建物能蓋的樓層數或總樓地板面積越多,社區規模可能較大;反之,容積率越低,住戶密度通常較小,居住環境也可能更舒適。

容積率|公式計算

公式:

容積率 = 總樓層面積 ÷ 基地面積 × 100%

一般使用的方式為:

總樓層面積 = 容積率 × 基地面積

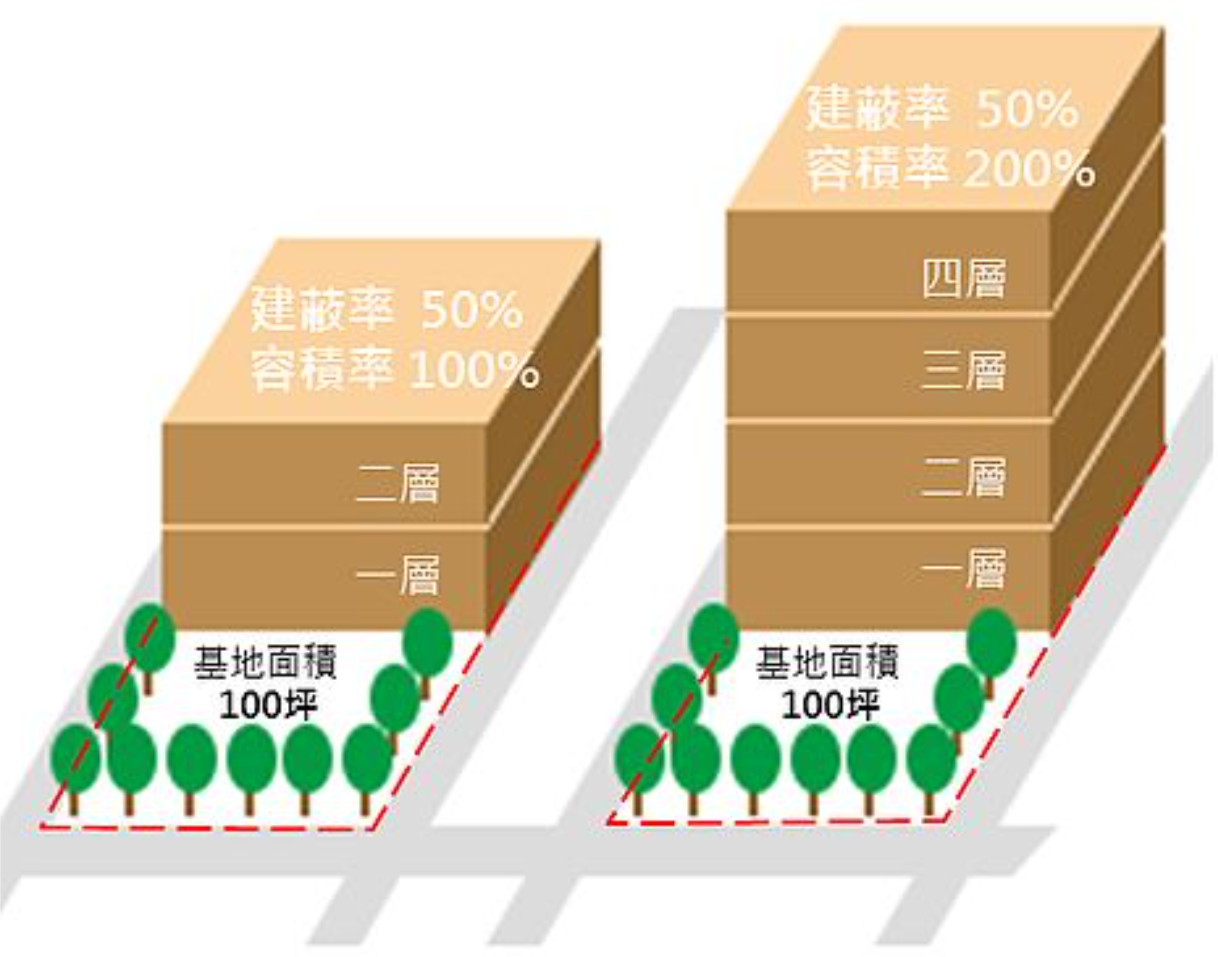

對於一塊 100 坪的土地,若建蔽率為 50%,容積率為 100%,則:

- 1 樓最大建築面積:100 坪 * 50% = 50 坪

- 總樓地板面積上限:100 坪 * 100% = 100 坪

- 因此可選擇蓋:100 坪 ÷ 50 坪 = 2 層樓,剛好用完容積。

若建蔽率維持 50%,但容積率提高至 200%,則:

- 1 樓最大建築面積:100 坪 * 50% = 50 坪 (不變)

- 總樓地板面積上限:100 坪 * 200% = 200 坪

- 因此可選擇蓋:200 坪 ÷ 50 坪 = 4 層樓,剛好用完容積。

根據以上的例子,可以用以下公式推算建築物的最大樓層數:

最大樓層數 ≈ 容積率 ÷ 建蔽率

也就是說,容積率決定建築物「可以蓋多高」,建蔽率則決定「每層可以蓋多大」,兩者相除,就能推算出大約最多能蓋幾層樓。

另外,為了更好地利用土地,即使在相同的基地面積和容積率限制下, 建蔽率可以根據基地的實際情況進行調整,這也意味著,建築物可以有不同的平面配置和高度。

假設容積率維持 100% 不變,建蔽率改變會影響可蓋樓層數:

- 若建蔽率為 50%,可蓋樓層數 ≈ 100 ÷ 50 = 2 層樓

- 若建蔽率降低到 20%,可蓋樓層數 ≈ 100 ÷ 20 = 5 層樓

- 若建蔽率降低到 10%,可蓋樓層數 ≈ 100 ÷ 10 = 10 層樓

- 若建蔽率僅 1%,可蓋樓層數 ≈ 100 ÷ 1 = 100 層樓(理論上像台北 101 這樣的高樓就是利用極低建蔽率與高容積率蓋出來的)

建蔽率越低,每層建築佔地越小,在同樣的容積率下可以蓋得更高。

建蔽率越高,每層佔地越大,可蓋樓層就越少。

容積率|存在原因

容積率|高低影響

建蔽率 vs 容積率

建蔽率與容積率是相互關聯的,它們共同決定了房子在土地上的立體形態:

| 項目(斜槓房產筆記) | 建蔽率 | 容積率 | |

|---|---|---|---|

| 含意 | 平面管制 | 立體管制 | |

| 公式 | 建物面積 ÷ 基地面積 | 總樓層面積 ÷ 基地面積 | |

| 解釋 | 房子蓋多滿 | 房子蓋多高 | |

| 比例高 | 可用空地少 | 樓層多 | |

| 比例低 | 公共空間多 | 樓層少 | |

| 買房關注重點 | 影響開放空間與棟距 | 影響人口密度與社區品質 | |

買房小提醒

建蔽率決定了建築物的水平覆蓋範圍,容積率決定了建築物的垂直發展高度:

- 低建蔽率 + 低容積率 → 通常是高級別墅或豪宅區,生活品質高。

- 高建蔽率 + 高容積率 → 多為商業密集區或老舊高樓區,人口密集、綠地少。

常見使用分區 建蔽率與容積率一覽表

建蔽率與容積率會依都市計畫分區(使用分區)的不同而有所差異,其數值主要由《都市計畫法》及地方都市計畫書所規範,並同時受到《建築技術規則》及相關細部計畫的限制。

下表為常見範圍值,不同縣市、不同細部計畫可能會調整:

| 使用分區 (斜槓房產筆記) |

建蔽率(常見範圍) | 容積率(常見範圍) | 說明 | |

|---|---|---|---|---|

| 第一種住宅區 | 50% | 120%~180% | 低密度住宅,多為透天或低層集合住宅 | |

| 第二種住宅區 | 50%~60% | 200%~300% | 中密度住宅,常見公寓、華廈 | |

| 第三種住宅區 | 50%~60% | 300%~400% | 高密度住宅,常見電梯大樓 | |

| 第四種住宅區 | 50%~70% | 400%~600% | 特高密度,市中心常見,允許高樓 | |

| 商業區(一般商業區) | 70%~80% | 400%~600% | 百貨、商辦、綜合大樓常見 | |

| 商業區(特定商業區) | 70%~80%(部分可更高) | 600%~800%(或以上) | 交通節點、商業核心,像信義區 | |

| 工業區(一般工業區) | 60%~70% | 225%~300% | 一般製造、倉儲用途 | |

| 工業區(特定工業區) | 70%~80% | 300%~400% | 高科技產業園區常見 | |

| 農業區 | 10%~20% | 120% 以下 | 嚴格管制,僅限農業設施 | |

| 保護區 / 風景區 | 10%~30% | 60%~160%(多數更低) | 環境敏感地區,嚴格限制 | |

| 文教區 | 40%~60% | 200%~300% | 學校、文教機構常見 | |

| 行水區 / 河川保護地 | 10% 以下 | 幾乎無容積 | 主要保留為防洪、河道用途 | |

購屋秘訣

假設某基地僅有 100 坪,建蔽率為 30%,那麼建築物的單層占地僅能有 30 坪,剩下的 70 坪必須保留為空地。

若基地面積達 1,000 坪,即使建蔽率較高有 60%,建築物單層也能蓋到 600 坪,但保留下來的空地也有 400 坪,社區實際上反而更有餘裕規劃中庭、綠地或公共設施。

因此,購屋前不只要看建蔽率,還要先確認基地面積大小,並搭配容積率一起試算,兩者結合,最終會形塑社區的外觀比例與公共空間感受。

如果特別重視社區的綠地或中庭環境,可以優先考慮建蔽率較低、容積率適中的土地使用分區(例如第一種住宅區),通常能享有更寬敞舒適的居住品質。

寫在最後

很多人買房子時,第一眼只會看「坪數」和「價格」,卻常常忽略「建蔽率」和「容積率」這兩個關鍵。其實,它們才是真正決定房子長什麼樣子、住起來舒不舒適的幕後推手。

建蔽率影響了建築物的「水平覆蓋範圍」,而容積率決定了建築物的「垂直發展高度」。這兩個數字搭配起來,就會讓房子變成「矮胖型」還是「高瘦型」。

掌握建蔽容積

看穿房屋真相

矮胖型的房子通常每層空間寬敞,但可能樓層不高;高瘦型的建築則是往上發展,住起來雖然可能有好視野,但低樓層就容易有壓迫感或採光不足。最直接的影響,就是土地和房屋的價格,甚至會影響到日後的轉售價值。

所以,買房前不要只被樣品屋的漂亮裝潢吸引,一定要看看這塊土地的建蔽率和容積率,才不會誤判實際可用空間,或是買到日照、通風條件不理想的房子,這樣才是真正的聰明買房。

© 內容版權所有|歡迎以原文連結分享本文|禁止未經授權轉載、節錄或改作