買房最怕什麼?就是「買貴」!事後只能捶胸頓足。也有人抱著「等房價跌到最低再出手」的幻想,結果一直遲遲下不了手。

事實是,即便房價再跌 2~3 成,你真的敢馬上買嗎?還是又要等它再跌?購屋不能只看總價便宜,而要掌握「合理價」—— 買到安心,才不會當冤大頭。

想知道如何判斷房子的合理價,避免買貴又錯過機會?看下去,網路上就只有這篇文章有完整詳解。

買房追低價才是王道?小張追低價的下場

小張是一位普通的上班族,一直想買房,但又怕買貴。他在網路上看到某社區價格下跌了 2~3 成,心動之餘,一心想等到最低點再出手。

然而,小張犯了一個致命的錯誤:只關注「最低價」,而忽略了「合理價」。

他苦等了半年,房價雖然稍微跌了,但好戶型早就被別人搶走,剩下的都是採光不佳、格局欠妥的次等選擇。

他眼看著別人開心入住,自己卻還在猶豫不決。最後,他迫於無奈買了一間總價看似便宜,但屋況不佳的房子,不僅付出了時間和精神成本,更犧牲了居住品質,得不償失。

事後他才明白:如果當初能事先掌握「合理價」與市場行情,理性評估自身需求,挑選出價位合適的物件,就不會被「追低」的迷思所困,錯失良機,也不會落得買到爛房的下場。

這正是房市常見的陷阱:過度追求最低價,往往會錯失真正合理的選擇。 買貴固然令人扼腕,但買錯,才是房地產投資最大的痛苦。

房價怎麼算?

買房最重要的兩個價格來源:土地價值 和 建物價值。

除了土地和建物,還有許多細節會影響房價:區位、建材、土地分區、建蔽率、容積率、公設、停車位、樓層、景觀、學區、交通。即使同一棟大樓,不同樓層或座向的房子,價格也可能大不相同。

所以說,房地產的合理價格沒有一個評斷的標準,想靠它賺錢,就要夠了解市場。 資訊知道得越多,越能發現別人沒看到的機會。

簡單理解房價公式如下:

房價 = 土地 + 房屋 + 成家的夢(開發利潤)

其中,「房屋」與「成家的夢」難以單獨拆分,且隨時間而變動。

屋齡比價法

房子的價值在不同地段會有差異,因此 「地段」是影響房價高低的最大因素;其次才是 「屋齡」。

如果撇除精華地段與具備都更條件的老屋來看,在同一區位內,由於土地價格相差不大,通常屋齡越高,房價就會越低。

依照市場經驗:

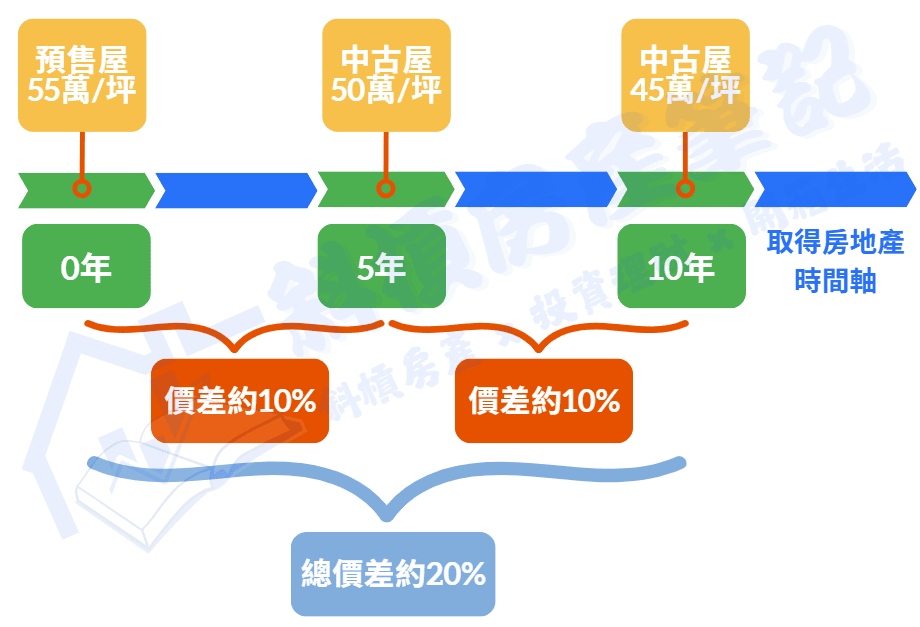

同區段預售屋與成屋相比,每差一年屋齡,約有 2% 的價差。

– [例子]:

假設某區段 5 年中古屋 行情為 每坪 50 萬元:

● 推算同期預售屋的合理價:50 萬元 + (5-0) × 2% × 50 萬元 = 55 萬元/坪

● 推算 10 年中古屋的合理價:50 萬元 - (10-5) × 2% × 50 萬元 = 45 萬元/坪

換句話說,以這種推算方式,10 年屋齡的中古屋價格,約為賣方當初成交價的 8 折水準。

建築耐用年限的意義

市場上通常會針對不同建築結構訂定「耐用年限」,作為估算房屋價值的依據。以現代都市常見的鋼筋混凝土(RC)建築為例,為何方便計算,一般假設耐用年限為 50 年。

需要強調的是,這個「50 年」並不是指房子一到 50 年就完全沒有價值,而是來自統計回歸線的推估,用來提供一個「同區段、屋齡相差 10 年內」的量化比較方式。

實際上,即使建築再老,仍然會有一定的「殘值」,並不會歸零。因此,耐用年限應視為一個估價參考工具,而非房屋價值的絕對標準。

屋齡推估房價的盲點

雖然利用屋齡折舊來推估房價,能提供一個簡單的比較基準,但在以下兩種情況中,這種方式往往無法反映真實行情:

● 精華地段或房價異常(過高或過低)區域

在精華地段,房地產價值大多來自「土地」而非「建物」。因此,屋齡的影響相對有限,只用折舊法來推算,往往會低估或偏離實際價格。

● 具都更效益的 30~40 年老屋

這類老屋可能因「重建潛力」或「土地重劃」而具備額外價值,加上屋主持有時間愈長,轉售時須繳納的土地增值稅也愈高,因此部分屋主會將成本轉嫁到售價上。結果反而讓老屋不易以「折舊後的低價」出售,甚至價格還能維持或上揚。

樓層比價法

大家都知道,買電梯大樓時除了視野差異外,樓層愈高價格通常愈貴,而且樓層之間的價差也會逐層放大。那麼,樓層價差到底是怎麼計算的呢?

其實,電梯大樓並沒有「公訂的樓層定價公式」,這只是建商的訂價策略。不同建案會依照地段條件、建商品牌、景觀優勢等因素而有所差異,因此只能視為「行情參考值」,並非市場公認的價值。

不過,在實務上,建商在訂價時通常會依市場接受度與樓層稀有性來調整。常見的行情是:

以 4 樓為最低價,每往上 3 層為一個單位,每單位加價 2%~3%。

值得注意的是,「4 樓」因為數字諧音不吉利,往往被視為相對低價樓層。如果連 4 樓的物件都賣不掉,通常顯示該建案的市場接受度偏低,甚至連投資客都不願意承接。

– [例子]:

假設某建案 4 樓售價為每坪 50 萬元,則:

● 7 樓(5~7 樓 = 第一加價單位)→ 50 萬 + 50 萬 × (2%~3%) × 1 = 51~51.5 萬/坪

● 9 樓(9~11 樓 = 第二加價單位)→ 50 萬 + 50 萬 × (2%~3%) × 2 = 52~53 萬/坪

● 11 樓(11~13 樓 = 第三加價單位)→ 50 萬 + 50 萬 × (2%~3%) × 3 = 53~54.5 萬/坪

換句話說,買入時多花的錢,不一定能在轉售時照比例收回。

店面樓層價差的估算方式

在同一棟大樓中,若 1、2 樓被規劃為店面或其他特殊用途,其價值計算方式會與一般住宅樓層不同。樓層間的換算並沒有固定標準,主要依當地商圈與市場行情而定:

- 臨主要幹道,可作店面使用 → 通常 1 樓價值約為 2 樓的 1.6 倍。

- 無法作店面使用 → 則多數行情會以 1 樓約為 2 樓的 1.4 倍計算。

樓層價差的實際影響因素

雖然建商常以「每三層加價 2%~3%」作為訂價基準,但實際行情仍取決於區域與市場需求。例如:

- 低樓層優勢:在部分區域,低樓層因出入便利(免等電梯、接近公設)而更受買方青睞。

- 高樓層景觀加值:若高樓層享有河景、夜景或無敵視野,價差可能遠高於 2%~3%。

- 噪音因素:若鄰近高速公路或鐵路,高樓層反而可能因噪音影響而折價。

- 頂樓稀有性:即使與下一層的景觀差異不大,頂樓因戶數稀少、可規劃空中花園等特殊優勢,往往被建商設定更高溢價。

房型比較法

不同類型的住宅產品,因市場定位與特性不同,也會反映在價格上,形成明顯價差:

小套房

小套房由於坪數過小(通常 15 坪以下,部分銀行抓 10 坪以下)被視為「非標準住宅」,銀行認為變現性差、抵押價值有限,因此貸款成數通常低於 7 成,常見落在 5 成~6 成,有些銀行甚至拒絕核貸。

一般而言,小套房:

價格約為一般住宅的 1.1~1.2 倍

優點是總價低、進場門檻小,適合資金有限的購屋族;但缺點則是單價偏高、貸款成數受限,再加上坪數小,轉手市場相對侷限。

國宅

國宅(國民住宅)多由政府興建,設計上以「量大、總價低」為特色:

價格約為一般住宅的 7~8 成

不過,由於屋齡普遍偏高、公共設施老舊,加上住戶眾多,社區管理品質不佳,導致轉手行情受限,市場接受度相對低。

工業住宅

工業住宅因建於工業用地,土地價格比「住宅用地」低廉,因此房價相對便宜:

價格約為一般住宅的 6~7 成

然而,因屬工業用地,生活機能不足,且銀行對此類產品的貸款成數與利率條件偏差,轉售難度大,居住舒適度也有限。

地上權住宅

地上權住宅多位於市區精華地段,總價明顯低於同區住宅:

價格約為一般住宅的 5~6 成

但買方僅擁有「使用權」而非「土地所有權」。使用年限通常為 50~70 年,會隨剩餘年限縮短而折價,雖具地段優勢,但投資與保值性有限。

租金比價法

一般來說,可以透過「租售比 = 房價 ÷ 月租金」來估算:若將房子出租,需要多少年才能回收當初的購屋成本。換句話說,也能利用「月租金 × 租售比」來回推合理房價區間。

比較時,通常會以同區域、屋齡相差 ±3 年的物件作為基準,這種方式常被用來檢視某個物件的開價是否落在市場行情內。

各地市場行情大致如下:

北部地區:房價約為月租金的 400~650 倍

中部地區:房價約為月租金的 300~500 倍

南部地區:房價約為月租金的 250~400 倍

房價是租金的 400~650 倍代表的意思是需要約 34~55 年才能收回購屋成本(不考慮房價增值、租金成長等因素)。

– [例子]:

假設假設在新北市,一間 20 坪、一房一廳、屋齡約 5 年的物件,月租金行情 3 萬元,以租售比 400~650 倍估算:

3 萬 × 400 = 1,200 萬

3 萬 × 650 = 1,950 萬

同社區或是附近屋齡相差正負 3 年內的房子,合理購屋區間約 1,200~1,950 萬元。

影響租售比高低的因素,除了地區差異,還包括:交通便利性、商圈成熟度、建案規劃設計、建商品牌影響力等。

投報率比價法

這種方法是房地產估值常見的「收益法」,又稱為「租金回溯法」,核心概念是:投資一間房子,將來能得到多少租金收益?再用投報率還原成房價。

由於租金行情往往能直接反映房客對區域、產品的接受度,因此運用租金回推房價,可以降低因賣方喊價過高而造成的誤差。若某物件的租金投報率明顯偏低,就顯示該房屋售價可能高於市場合理區間。

這個邏輯類似股市中的「本益比」:透過收益與價格的比值,快速判斷資產(房價)是否過度偏高。

以套房為例,常見的計算方式如下:

租金投報率 = 年租金收入 ÷ 房子總價

反推房價 = (每月租金 × 12 個月)÷ 租金投報率

| 地區(斜槓房產筆記) | 租金投報率 | |

|---|---|---|

| 台北市 | 1.5%~2.5% | |

| 新北市 | 2%~2.5% | |

| 中部地區 | 2.5%~4% | |

| 南部地區 | 3%~5% | |

| 其他地區 | 3% | |

– [例子]:

以新北市某棟 5 年內的新大樓三房產品為例,若月租金約 4 萬元,市場投報率落在 2%~2.5%,套用租金投報率公式:

房價 = (每月租金 × 12 個月)÷ 租金投報率

則該大樓三房的合理總價約為 4 × 12 ÷ (2%~2.5%) = 1920~2400 萬元

租金投報率檢視

● 2% 常被視為住宅投資的基本門檻,所以可透過 2% 租金投報率來檢視售價是否合理。然而在熱門區域或店面,由於房價基期高、租金漲幅有限,常導致投報率被壓縮,此時「投報率比價法」的參考性會降低。

● 若租金投報率低於 2%,通常表示售價偏高。除非該物件具備特殊條件(例如:有都更機會、或周邊有重大利多建設即將完工),否則不建議購買。

● 當租金投報率甚至低於銀行定存利率,代表投資回報過低,已失去投資價值。

區域比價法

在同一個區域內,找出幾間與目標房屋條件相近的房屋,逐項進行比較評分,例如:

- 基地面積大小

- 使用地目:住宅、商業、工業

- 臨路寬度

- 建材與規劃等級

- 產品格局與室內規劃

- 交通動線便利性

- 建商背景與建築設計團隊

- 周邊生活機能:學區、商圈、公園等

建議比價物件條件:

- 距離目標房屋 500 公尺以內最佳

- 屋齡差距 5 年以內

- 成交行情資訊半年內最佳,不建議超過一年

– [例子]:

若區域 A 預售屋每坪 50 萬,近期 B 新成屋開價 40 萬,則 C 新成屋的合理單價可推算為:

(50萬 + 40萬)÷ 2 = 約 45 萬左右, 或者 40~50 萬之間浮動.

此方法提供一個大致區間,實際價格仍需多方比價,並考慮個案特殊條件才能更精準。

第三種住宅區速算法

大家一般最常接觸的預售案,通常建在第三種住宅區(住三)土地上。

住三土地除了可以蓋一般住宅,還可以讓住一、住二土地所禁止的零售業進駐,因此土地利用價值通常高於住一、住二。

排除容積轉移或豪宅等特殊案例,常見計算方式如下:

預售屋合理單價

若案子位於住三土地上,則每坪預售合理單價可大致用下列公式計算:

每坪預售合理單價 = 每坪土地單價 ÷ 2

– [例子]:

某建商以 1.5 億元取得 100 坪住三土地,則:

每坪土地單價 = 購地價 ÷ 土地坪數 = 1.5 億 ÷ 100 = 150 萬/坪

每坪預售合理單價 = 每坪土地單價 ÷ 2 = 150 萬 ÷ 2 = 75 萬/坪

一樓店面行情

土地價值佔房價比例高,尤其是一樓店面更貼近土地本身價值,因此住三土地的一樓店面行情通常可直接以每坪土地單價計算:

住三一樓店面每坪行情 = 每坪土地單價

– [例子]:

某建商以 1.5 億元取得 100 坪住三土地,則:

一樓店面每坪行情 = 每坪土地單價 = 購地價 ÷ 土地坪數 = 1.5 億 ÷ 100 = 150 萬元/坪

公式僅為一般行情估算,實際售價仍需依建商規劃、樓層、建材、景觀等因素調整。

建商成本比價法

所謂建商成本比價法,又稱為標準回溯法,是建商在推案時估算合理開價底線的方式。

建商推案時,會先從土地購置價格與坪數出發,考量土地使用分區、住宅容積率、營造成本、推案管銷費用、廣告預算、利息支出及建商利潤,回推每坪合理推案價。

由於公式複雜,通常由建築師、估價師或專業人士操作。

計算公式:

預售屋每建坪開價 = 每建坪成本 × 管銷成本 × 利潤成本

其中,每建坪成本可拆解為:

每建坪成本 = 每建坪土地成本 + 每坪營造成本

進一步推算每建坪土地成本:

每建坪土地成本 = 土地總價 ÷ 容積率 ÷ 銷坪係數

因此,整合後公式可寫為:

預售屋每建坪開價=(土地總價÷容積率÷銷坪係數+每坪營造成本)×管銷成本×利潤係數

該公式僅為建商推案時的底價估算,實際市場售價還會受景觀、樓層、建材等因素調整。

土地總價

在計算建商推案成本時,首先需要掌握土地總價,也就是建商購地時所支付的總金額。土地總價是推算建案成本的基礎,後續才會再除以土地坪數,得到土地每坪單價:

土地每坪單價 = 土地總價 ÷ 土地坪數

進一步配合容積率與銷坪係數,推算出實際的每建坪土地成本:

每建坪土地成本 = 土地總價 ÷ 容積率 ÷ 銷坪係數

容積率

容積率的高低與土地使用分區相關,各縣市規定不同,可以到當地「都發局」查詢土地使用分區的容積率。

容積率公式:

容積率 = 總樓地板面積 ÷ 基地面積

容積率代表每單位土地可以興建多少坪的樓地板面積,也就是房子能蓋的「多高」。

⚠ 重點提醒:容積率計算的「總樓地板面積」包含室內坪數與公設坪數(例如梯廳、走廊、交誼廳等),但不包含停車場、部分陽台、雨遮等空間。

– [例子]:

台北市第三種住宅區(住三)容積率為 225%,表示每 1 坪土地最多可以興建 2.25 坪樓地板面積。

銷坪係數

銷坪係數又稱售坪比,指建案「可銷售的權狀坪數」與「容積率換算樓地板面積」的比值:

通常落在 1.5~1.7

因為建商在銷售時,除了會把容積率內的樓地板面積(含公設)計入權狀坪數外,還會把部分不計容積但可登記的空間(如停車場、部分陽台、雨遮等)一併納入,才會形成最終的「權狀坪數」,因此實際銷售坪數會大於單純的容積率換算面積。

– [例子]:

若某區容積率為 440%,則 1 坪地坪可蓋 4.4 坪樓地板面積(含室內+公設)。

再乘上銷坪係數 1.5~1.7,則 1 坪地坪約可轉換為 6.60~7.48 坪可銷售坪數。

營造成本

營造成本通常可以當地住宅行情的 20%~25% 估算。

– [例子]:

若某區域平均房價為每坪 50 萬元,則營造成本大約落在每坪 10~12.5 萬元。

營造成本與房價的比例僅為估算,實務上會依建材、工法、結構、樓層高度等因素有所差異。

管銷成本

管銷(管理及銷售費用)成本涵蓋廣告費、建商取得土地及建築融資的利息、行政及營運費用等,通常可以估算為:

土地成本與營造成本總和的 1.3~1.4 倍。

此比例僅供參考,實際成本會依建商規模、建案策略與市場狀況而有所差異。

利潤成本

建商在開發土地、整合土地、建築營造及銷售的過程中,整體時間至少要 2 年以上,在此期間建商需要承擔景氣波動、原物料上漲、利率升高等風險,因此建商利潤:

一般約占總成本的 20%~30%。

– [例子]:

假設建商在台北市以 1.5 億購得 100 坪住三土地,容積率 225%,建造成本每坪 20 萬元,銷坪係數 1.65,管銷成本 1.4 倍,利潤率 20%,則預售屋每坪開價估算如下:

每坪開價 = (每坪土地成本 ÷ 容積率 ÷ 銷坪係數 + 每坪營造成本) × 管銷成本 × 利潤成本

= (1.5億 ÷ 100坪 ÷ 225% ÷ 1.65 + 20萬) × 1.4 × 1.2 = 101萬/坪。

「建商成本比價法」可幫助買方了解建案大致行情,但實際銷售價格仍取決於建商的整體規劃與設備。如果想買到較好價格,可留意一些特殊時機,例如:

- 建案剛推案不久

- 農曆 7 月

- 建案尾聲,仍有未售出的散戶

這些時候建商為了完成業績,可能會給買方更大的議價空間。

🏠 建商要賺更多錢的策略

- • 先養地:等待市場行情好時再加價推案。

- • 整合周邊土地:攤平土地成本。

- • 爭取容積獎勵或容積轉移:增加可售建坪。

- • 降低營建與管理銷售成本。

- • 先建後售:利用周邊行情上漲提高售價。

- • 升級建材或設計:如制震結構或大批採購豪華配備,大幅拉高開價。

寫在最後

這 8 大房價公式主要是幫助你掌握購屋預算的參考標準,但並非絕對數字。實際購屋時,仍需對照實價登錄行情,結合市場現況與賣方報價,評估是否符合自己的需求與財務承受能力。

買房不是搶到最低價

而是比誰買得最合理

當你找到「合理價位」時,就能判斷賣方並非亂開價,同時估算每月房貸是否在可負擔範圍內。

最後的「殺價」,則完全依靠談判的誠意與技巧。這 8 個公式,就是幫你在購屋前建立理性判斷的依據。

© 內容版權所有|歡迎以原文連結分享本文|禁止未經授權轉載、節錄或改作